为何父亲在山上耕田,儿子却在山下垦荒?

山地与平原的耕作差异,折射出两代人对待土地的不同选择。老一辈农民习惯于在陡峭的山坡上开垦梯田,而年轻一代更倾向于将精力投入山下相对平坦的荒地开发。这种现象背后,既包含自然条件的制约,也隐藏着农业经济转型和社会观念变迁的深层逻辑。

自然条件与生存需求的分野

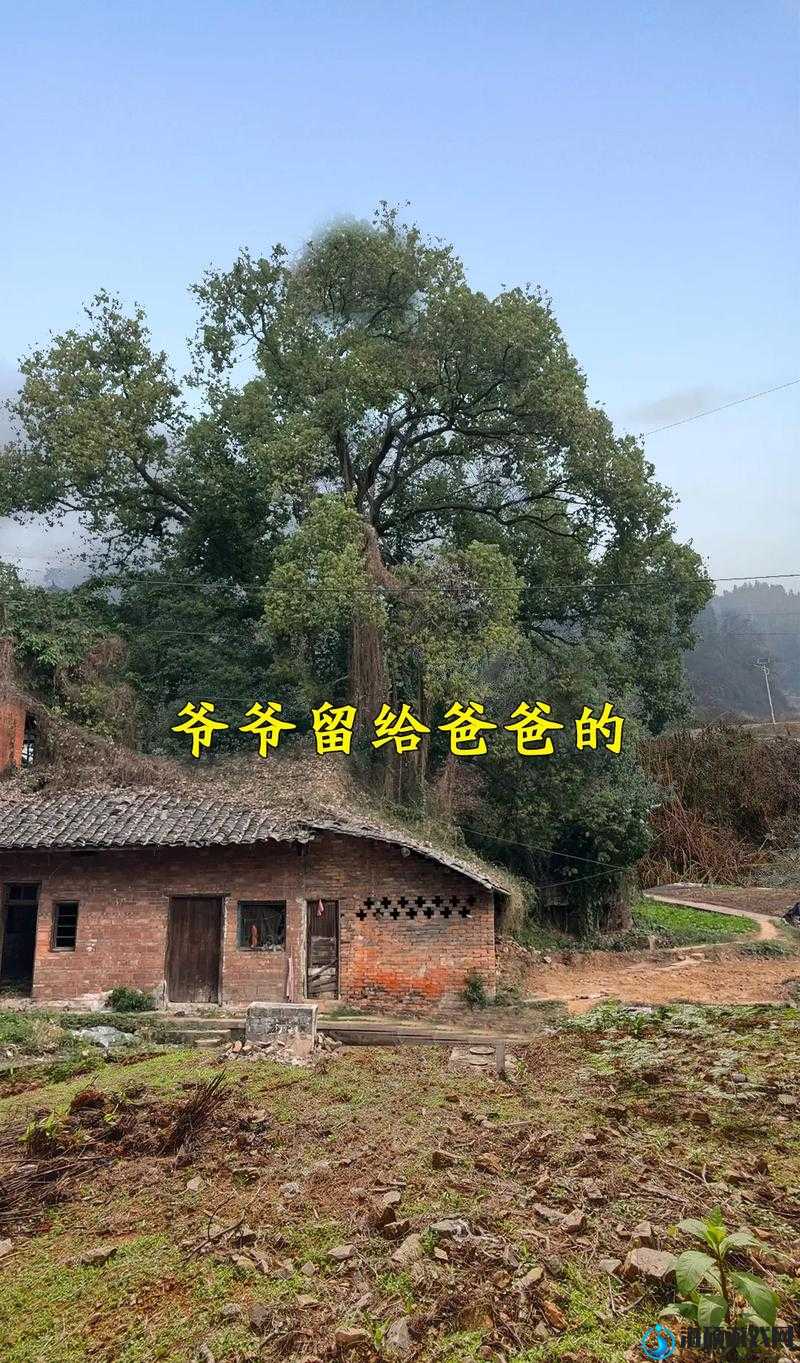

传统农耕社会中,山地因地形复杂、土壤贫瘠,常被视为“边缘土地”。父辈选择在山上耕田,往往源于历史遗留的土地分配制度。例如,中国南方丘陵地区的梯田文化,反映了早期人口压力下对有限资源的极致利用。老一辈农民通过修筑梯田、种植耐旱作物(如玉米、红薯)来维持生计,这种模式依赖高强度体力劳动,但对气候和灾害的抵御能力较弱。

相比之下,山下荒地虽未经开发,却具备更高的开发潜力。平坦的地形便于机械化作业,且靠近水源和交通网络,能显著降低灌溉与运输成本。年轻一代更倾向于垦荒,本质是对生产效率的追求。例如,华北平原近年来的规模化农场兴起,正是通过整合零散荒地,引入现代农业技术实现的。

经济模式转型驱动代际选择

父辈的农耕逻辑以“自给自足”为核心。他们深耕山田,一方面受限于土地产权(如家庭承包责任制下的山地分配),另一方面也因市场渠道匮乏,难以将作物转化为商品。例如,云南哈尼族梯田的水稻种植,至今仍以家庭消耗为主,仅有少量通过旅游经济变现。

年轻一代则更关注农业的经济效益。山下荒地的开发往往与政策扶持挂钩,例如政府补贴的“退耕还林”项目释放了部分山地,转而鼓励平原地区集约化生产。电商平台和冷链物流的普及,使得山下作物能快速进入城市市场。山东寿光的蔬菜基地便是典型案例:年轻农民通过承包荒地种植反季节蔬菜,年收入远超传统山地农业。

技术革新与代际观念冲突

老一辈农民对技术的接受度较低,倾向于依赖经验传承。例如,贵州山区的老农仍使用牛耕和手工播种,认为“祖辈的方法更可靠”。这种保守态度导致山地农业长期停滞,难以突破产量瓶颈。

年轻一代则积极拥抱新技术。无人机播种、智能滴灌系统和土壤传感器在山下垦荒中的应用,显著提高了生产效率。更值得注意的是,年轻人将农业与旅游业、教育体验结合,开发出“观光农场”“亲子农耕”等新模式。浙江安吉的生态农场通过短视频营销,吸引城市游客参与垦荒活动,年营收增长超过30%。

土地政策与代际资源再分配

中国农村土地“三权分置”改革(所有权、承包权、经营权分离)深刻影响了代际选择。父辈因年龄和体力限制,逐渐将山地承包权流转给合作社,转而收取租金;年轻人则通过经营权抵押贷款,获得山下荒地的开发资金。例如,四川成都的农地入市试点中,90后创业者以较低成本承包连片荒地,种植高附加值中药材,年利润达到传统农业的5倍以上。

生态保护政策加速了这一趋势。例如,长江流域的“退耕还林”工程要求坡度25°以上的山地停止耕种,迫使部分家庭将农业重心转移至山下。政策的刚性约束与市场机遇叠加,进一步拉大了两代人的农耕路径差异。

参考文献

1. 费孝通. 乡土中国. 北京大学出版社, 2012.

2. Li, W., & Zhang, Q. (2019). Intergenerational Shift in Agricultural Practices: Evidence from Rural China. Journal of Rural Studies, 68, 45-53.

3. 黄宗智. 中国的新型小农经济:实践与理论. 广西师范大学出版社, 2020.

4. Liu, Y., & Wang, J. (2021). Land Use Transition and Youth Entrepreneurship in China's Countryside. Land Use Policy, 104, 105387.

5. 国家统计局. 中国农村统计年鉴. 中国统计出版社, 2022.